聖書を通して、神に愛される自分を知り、

同じ愛に生きる他者と共に生きる世界を築く

ひとりとして、生きる準備を目指す人になる。

教育課程

基礎の充実から学業の推進、将来への目標確立へ

中高一貫校ならではの6ヵ年のライフデザイン教育

一貫教育

文部科学省認可の中高一貫校として教育を行なっている学園では、6ヵ年の連続した教育の利点を生かし、学習指導要領をもとに週5日制、33時間の時間割で授業を行っています。

真理を知る喜び

科学的真理の探究を目的とする教科の学習を大切にし、教師と生徒はお互いに教科の学習を通して真理を知る喜びを共有します。

この学習態度は学園創立時から大切にされ、初代校長のピアソン宣教師は、英文学、天文学、数学、物理、化学を教え、毎月2回東京から大学教授を招き化学の実験をするなど自ら真理の探究者となり、「女性は論理的思考力を養って真実を見、迷信や狂信を防ぐ力を備えなければならない」と語ったと言われています。

6年間の

学びの流れ

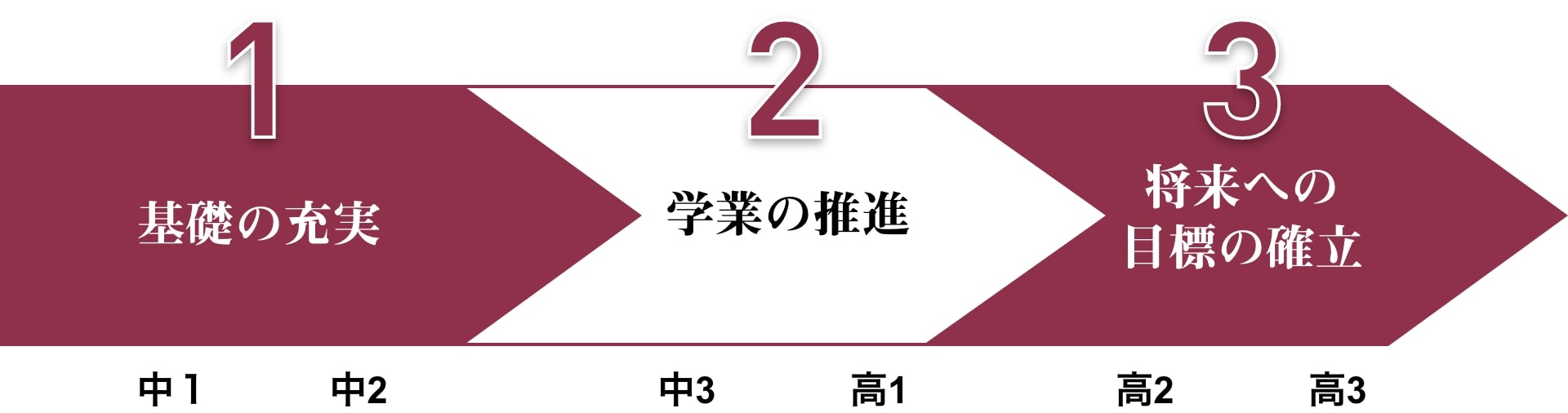

6年間を3段階に分け、発達段階に合わせた授業を目指してカリキュラムを組んでいます。

中学1年・2年を基礎の充実と位置づけています。授業の受け方、ノートのとり方、家庭学習の習慣を身につけ、探究心を育み、自ら学ぶ意欲を育てます。

中学3年・高校1年を学業の推進と位置づけ、中学1年・2年での学びを土台とし、より深く学力を身につけていきます。

高校2年・3年は将来への目標の確立と位置づけています。選択授業を大幅に取り入れ、生徒が将来の目標にそった科目を取ることができるよう配慮しています。

教育課程表

| 中学校 | 高等学校 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||

| Ⅰ類-1 | Ⅰ類-2 | Ⅱ類 | |||||||||||

| 必修 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | |||||

| 聖書 | 1 | 1 | 1 | 聖書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 国語 | 5 | 5 | 6 | 国語 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | |

| 社会 | 4 | 4 | 4 | 地理歴史 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||

| 公民 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||

| 数学 | 4 | 5 | 5 | 数学 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||

| 理科 | 4 | 4 | 4 | 理科 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | |

| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||

| 美術 | 1.5 | 1 | 1 | 芸術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |

| 英語 | 6 | 6 | 5 | 英語 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 |

| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 | 家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 | 情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 合計 | 33 | 33 | 33 | 合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||